Hubert Hervé

Né à Vannes en 1950, l'écrivain vit entre Rennes et les rivages du golfe du Morbihan. Il a écrit un premier polar, « Les Cassures enfantines », en 2012, qui relate les enquêtes d'Emile Lacontelli, capitaine de gendarmerie, à Auray.

Écrivain depuis toujours, cet ancien cadre de la Poste se consacre désormais à la rédaction de ses romans.

Son nouveau roman Un dernier bruissement d'ailes

Romans disponibles en ligne et en librairie

L'arrangement

C'est un petit Eden au coeur du golfe du Morbihan où seuls quelques privilégiés peuvent venir. Bienfait ou injustice, il n'existe pas de navette pour Îlur…

Et pourtant, la mort s'y invite…

Les égarées

Tout le monde connaît Séverine Miller, présentatrice des informations télévisées. Des millions de personnes voient son visage chaque jour. Difficile de disparaître dans les rues de La Rochelle quand tout porte à croire qu'elle a tué son mari…

L'arrangement

Fabrice Mostade, professeur universitaire de lettres, ainsi que son chien Roméo sont victimes d’un meurtrier sur un chemin de Séné…

La fille au chapeau rouge sur la route enneigée

Judith Escolan est une écrivaine célèbre connue sous le pseudonyme Sabrina Patural. Elle est retrouvée baignant dans son sang sur le marbre de la cuisine de sa maison de bord de mer à Arradon. Est-ce la passion, la cupidité, son œuvre, une erreur sur la personne ou l’histoire de sa famille marquée par celle du monde aux pires heures de la Shoah qui a armé l’assassin ? Autant de pistes pour Émile Lacontelli et ses collaboratrices. Vous découvrirez avec eux les destins de deux femmes liées par une grande amitié forgée par les déchirements de leur vie…

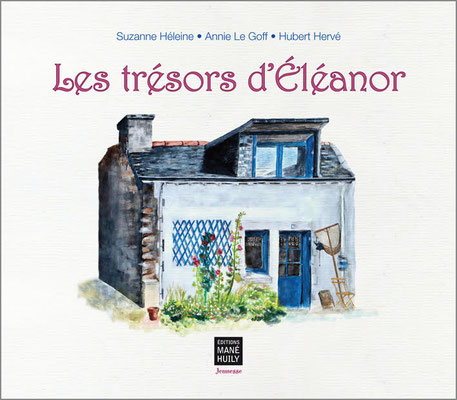

Les trésors d'Éléanor

Éléanor, 6 ans, découvre la simplicité et les véritables richesses de la vie lors d’un séjour chez son papy Joseph, homme humble et authentique, loin de l’aisance qu’elle avait connue jusqu’alors chez des parents argentés.

Format 24x21 cm, 20 pages couleur 15€

Un rai de soleil sur le flot glacé

Qui a tué July ? Cette jeune femme de dix-sept ans.

Sa mère Ophélie, son père Florian et sa sœur Lise sont bouleversés.

Ophélie prend conscience qu’elle ignorait qui était vraiment sa fille… Elle découvre que July n’était pas l’adolescente sage qu’elle pensait être sa fille.

Florian devient fou…

Lise souffre de la perte de celle qui fut son contraire et qu’elle admirait tant.

Un dernier bruissement d'ailes

— Monsieur, Monsieur ! Ça ne va pas ? Monsieur !

Les cris de la marchande de légumes font se retourner les badauds vers l’homme allongé devant l’éventaire.

Un vélo a foncé sur Robert Tascon et l’a renversé. L’ancien président de cours d’assises ne se relèvera pas. Une piqûre mortelle l’a terrassé.

Au fil des pages, la personnalité de cet homme autoritaire et secret se dessine. Rattrapé par son passé, qu’a-t-il fait pour mériter cette mort brutale ?

In nomine patris

Durant plus de six décennies, le secret a pesé lourd sur la vie des habitants de Lomerec à Arradon. L’infamie a jeté l’opprobre sur plusieurs générations, même s’il ne reste aujourd’hui des témoins et acteurs de ce drame que quelques vieux terrifiés par ce qu’ils ont fait. Durant ces journées d’août 1944, tous les excès avaient été possibles La ferveur de la liberté retrouvée pour les uns, la volonté de montrer qu’on est du bon côté pour les autres, la faiblesse et la bêtise de la plupart se sont mêlées pour engendrer des débordements irréparables. Quand la mort rôde mystérieusement soixante-cinq ans plus tard, les gardiens du secret sont frappés d’épouvante.

La dignité de quelques-uns, telle Margueritte, la détermination d’Émile Lacontelli ainsi que l’énergie résolue et gaffeuse de Jocelyne n’empêcheront pas Némésis d’agir.

Les cassures infantiles

Ici, c’est toujours la guerre et les difficultés de la vie augmentent chaque jour un peu plus. Les Allemands deviennent encore plus brutaux et insupportables. Ils sont aux abois et font la chasse aux patriotes français (les terroristes, disent-ils !). Les contrôles s’intensifient, au pont du Vincin et sur les côtes que l’on ne peut plus approcher si l’on n’est pas résidant de la commune. Des Arradonnais ont même été enrôlés pour aider les Allemands à effectuer ces vérifications. Des arrestations, ont eu lieu, deux de tes anciens camarades d’école ont disparu, Bertrand le Falher et Armand Dantec. Sont-ils emprisonnés à Vannes ou pire ? Les Français ne supportent plus cette situation mais chacun se tait ou parle en cachette. Toutes les personnes du pays qui ont eu à faire aux Allemands sont qualifiées de traîtres et il se dit qu’ils payeront un jour. Ton père a déjà subi des quolibets concernant ton comportement il y a un an. Certains se sont étonnés de ton absence si soudaine. Dans ce contexte, tu pourras difficilement revenir ici avec un petit qui serait pour tous ceux du village, un bâtard allemand. Tu ne peux pas non plus espérer l’élever seule. Si tu refuses leur proposition, tes patrons ne te garderont pas. Que vas-tu devenir, fille-mère dans un pays inconnu ?…

Claire, chroniques ordinaires de la vie rennaise

"Soixante-cinq chroniques : autant de petites histoires qui forment un roman dont le personnage principal est la ville où les autres acteurs imaginaires se rencontrent, tissent des liens au fil des épisodes, s’aiment, se détestent sur fond de réalité vécue par les rennais.

Le retour des Marie-Morgane

« Trois fillettes, Amandine, Clara et Bénédicte sont enlevées en Bretagne. Chacune a un parent illustre. C’est là le seul indice d’Émile Lacontelli…

Latifa, jeune syrienne doit fuir l’enfer de la guerre et les milices esclavagistes rencontrées sur sa route…

Leurs destins se croiseront au bout du périple. »

Vidéos

France 3 Bretagne : CHEZ VOUS, émission du jeudi 13 octobre 2022.

Avec In nomine patris et Condamné au secret, l’auteur met fin à 70 ans de silence.